| ||||

|

|

|

|

|

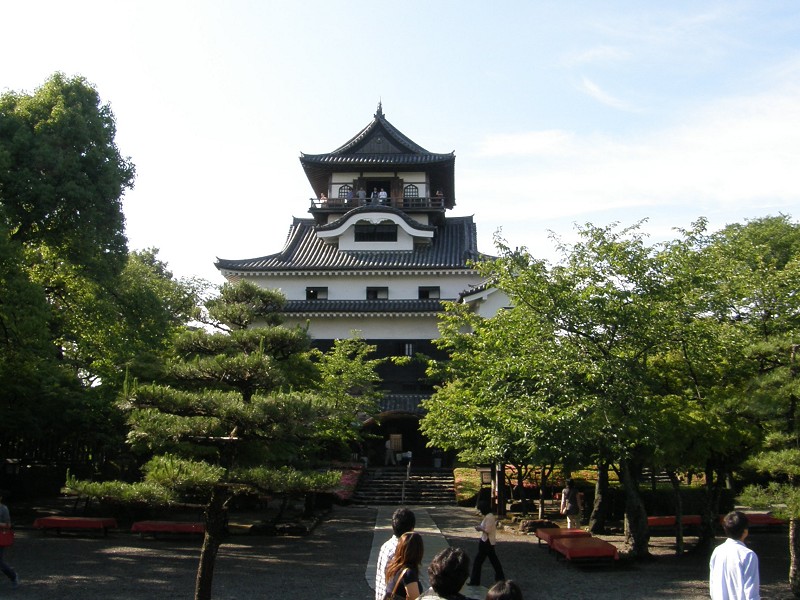

現存12天守

|

日本にはかつて2万以上もの城があったと言われています。 そのなかには砦や居館のようなものも含まれ、石垣や堀を設けた「お城」のイメージの建造物が建てられるようになったのは戦国時代前後からでしょうか。 いわゆる「天守閣」は、物見櫓や武器庫、防衛戦における最終施設(城主が敵に捕まることなく自決できる場所)としての機能がありましたが、やがて領主の権力や威信を示すものに変化していったといいます。織田信長が築いた「安土城」、豊臣秀吉の「大阪城」、徳川家康の「江戸城」を筆頭に、戦国中期から末期にかけて数多く建てられました。 その後、江戸幕府の「一国一城令」や明治政府の「廃城令」によって多くの城が役目を終え、破却されました。 わずかに残った城も火災や戦争によって失われ、江戸時代以前に築かれた天守は全国に12を残すのみとなりました。これらは「現存天守」と呼ばれます。 ほかにも、なるべく当時の建築方法に忠実に元の姿を再現した「木造復元天守」、外観を当時の姿にならい、鉄筋コンクリートなどで建造した「外観復元天守」、当時の姿とは異なる、または推定される意匠で作られた「復興天守」、天守の存在が不明、あるいは天守がなかった城に後世になってから天守(風の建造物)を建てた「模擬天守」など、日本国民はさまざまなカタチで「城」を愛し、地域のシンボルとして大切にしています。 |

弘前城 |

松本城 |

丸岡城 |

犬山城 |

彦根城 |

姫路城 |

松江城 |

備中松山城 |

丸亀城 |

松山城 |

宇和島城 |

高知城 |